【内容提要】 恐怖主义威胁认知对治理政策的有效性具有决定性的影响,也是外部政策评估的有效切入点:威胁认知通过影响政策目标与政策路径,构成恐怖主义治理能够在多大限度内发挥其有效性的前提。九一一事件以来,西方对恐怖主义威胁出现了“传统智慧”“本土恐怖主义”和“极端意识形态”三种不同的认知,治理政策经历了“全球反恐战争”“反激进化”和“反极端化”三个阶段,政策目标经历了“文化安全化—族群安全化—思想安全化”的演进,政策路径出现了从“群体化”到“个体与群体兼重”再到“个体化”的转变。恐怖主义威胁认知的三个阶段演进,更多的是面对新恐怖威胁的被动更新,而非针对前一阶段问题所做的主动修正。这导致当代西方恐怖主义治理的既有政策有限性将会持续,反恐的政策负担会越来越重,甚至“越反越恐”。在当前国际恐怖主义不断发展变化的背景下,西方乃至全球的恐怖主义治理又处于一个需要更新威胁认知的关头,这可能会进一步影响当前恐怖主义治理的效果。

【关键词】 恐怖主义治理;威胁认知;反激进化;反极端化;本土恐怖主义

【作者简介】 沈晓晨,中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地(永利集团304am登录)专职研究员。

恐怖主义治理的核心在于围绕着明确的威胁认知制定应对措施。因此,设定什么样的威胁认知,是影响恐怖主义治理成效最基本的决定因素:一方面,决策者能否在恐怖主义威胁的性质、诉求、类型、发展脉络以及演变态势等多方面形成准确界定与可靠认知,是决定相应治理对策能否以及在多大范围内获取成效的前提;另一方面,威胁认知的设定过程也会通过限定政策目标与政策实施路径,并影响到政策的有效性。

从九一一事件以来20年的全球恐怖主义治理现实看,何谓恐怖主义、恐怖分子从何而来等最基本的威胁认知问题,构成了当代全球范围内主要国家和国际组织恐怖主义治理政策制定与调整的最核心议题。然而,过去20年的恐怖主义治理实践同样也见证了,世界上尚没有哪一国家能够宣布已经从根本上遏制恐怖主义的蔓延,在一些地区和国家,以本土伊斯兰极端主义、右翼极端主义等为代表的恐怖与极端问题甚至已经超出一国范畴,成为地区性乃至全球性威胁。短时间内全球恐怖主义治理“越反越恐”的尴尬现象虽然不等于治理的失败,但至少可以说明相关反恐政策没有实现有效治理的总体目标。如果说当代恐怖主义“治理困境”产生的原因与威胁认知不准确以及设置不当相关,那么威胁认知如何对政策的有效性产生负面影响与限制?

九一一事件以来,全球恐怖主义在产生根源、表现形态、行事风格和严重程度等方面均呈现远快于之前的高速且多样化发展态势。 迅速变化的“敌人”,客观上导致20年来相应的恐怖主义治理、相关理论和政策研究都出现了一定程度的不适应。因此,本文将对九一一事件后西方恐怖主义威胁认知的阶段性变化进行梳理,进而分析威胁认知对恐怖主义治理政策目标、实施路径和治理效果的影响。

一 西方恐怖主义威胁认知的阶段性演进与既有研究

九一一事件以来,西方国家不同时期的威胁认知存在较大的差异,呈现出阶段性特点,各主要国家的反恐实践均较为完整地经历了“全球反恐”阶段(2001~2004年)、“反激进化”阶段(2005~2010年),并在2010年以后进入“反极端化”阶段。明确的威胁认知不仅构成九一一事件以来西方国家恐怖主义治理在三个阶段——“全球反恐”“反激进化”“反极端化”——的核心,而且还促使西方国家相应

实施了三种恐怖主义治理政策——“传统智慧”“本土恐怖主义”和“极端意识形态”——标示了不同治理思路及相应措施之间的主要差异。

(一)“全球反恐战争”阶段:恐怖主义治理“传统智慧”

现代意义上的恐怖主义的出现及其治理远早于九一一事件。按照戴维·拉波波特(David C. Rapoport)的“恐怖主义四浪潮”理论,自19世纪末俄国“无政府主义恐怖主义”开始,世界范围内出现了四次现代意义上的全球性恐怖主义浪潮。“恐怖主义四浪潮”理论构成了学术界对于恐怖主义治理威胁认知最为经典和重要的类型划分。该理论提出,1979年伊朗伊斯兰革命孕育了政治伊斯兰或伊斯兰主义的“宗教恐怖主义浪潮”(Religious Wave)。这一概念较为准确地概括了九一一事件前后西方决策界关于恐怖主义的威胁认知。基于拉波波特的划分,沃尔特·拉奎尔(Walter Laqueur)将这一波“新恐怖主义”与之前的三次由无政府主义、民族主义、极端左翼诉求所煽动的恐怖主义进行了区分。如果说前三次恐怖主义浪潮的表现还具有传统政治运动形态特征,那么第四波新的“伊斯兰暴力原教旨主义”则因根源于宗教狂热,而难以归类到“正常”的政治表达形式之中。 “源于宗教狂热”的威胁认知阐释会带来一个显而易见的结论,即认为恐怖分子和恐怖主义意识形态的追随者是无法改造的,任何政治或经济的变化都不可能改变他们的仇恨;针对这类新敌人,只有武力才能取得成功。 但是这一威胁认知在相当长的一段时间内并没有转化为反恐政策。九一一事件之前,伊斯兰主义或吉哈德主义的恐怖主义活动主要与伊斯兰世界内部的暴力相关,因此,在相对平静的20世纪90年代,西方政策界和学术界均对这一包含着“基地”组织等在内的逐步发展起来的恐怖运动缺少足够的重视,更没有出台具体的政策。很大程度上,只是在九一一事件之后,在西方世界敌我认知出现尖锐分歧的两分法的背景下,西方各国恐怖主义治理才接受“宗教恐怖主义浪潮”的威胁认知并迅速政策化。

由于九一一事件引发的巨大的公众和政治压力,关于恐怖主义威胁认知——如“恐怖主义产生根源”“恐怖分子个人特征”等问题——的政策和学术讨论在很大程度上是被限制的。 但在全球反恐战争又急需一个明确且具体的“敌人”表述的情况下,源自“宗教恐怖主义浪潮”学说的两个主要要素——即“异质性(特别是伊斯兰)文化背景”与“恐怖分子的不可改造性”——得到重视并被强化,成为从2001年至2004年西方恐怖主义威胁认知的主流。这一威胁认知也被称为当代恐怖主义治理的“传统智慧”(Conventional Wisdom):一方面,恐怖主义被简化为一种衍生自伊斯兰宗教信仰狂热派别的“邪恶的意识形态”,恐怖威胁来自那些拥有伊斯兰异质性宗教文化背景的个体;另一方面,恐怖分子文化特质的固有性决定了对他们无须理解也无法改造,针对这类“敌人”,恐怖主义治理只有“以暴制暴”才能成功。这一威胁认知与对应的治理政策思路,贯穿这一时期恐怖主义治理——即美国所主导的“全球反恐战争”(Global War on Terror)——的始终。2001~2003年,由于国内并没有发生严重的恐怖袭击事件,西方主要国家在全面参与美国主导的全球反恐战争的过程中,默认了这种“传统智慧”的威胁认知,并逐步内化进国内安全的政治话语。

关于“全球反恐战争”阶段的恐怖主义威胁认知及政策措施,较为典型的研究有达维德·加滕斯坦因-罗斯(Daveed Gartenstein-Ross)等学者提出的“个体宗教文化异质性”解释,即认为西方穆斯林社群中的伊斯兰文化与西方主流文化之间的异质性,导致其成员形成不同于主流社会的认同,而对于这种异质认同的利用和极端解读,是导致少数西方穆斯林个体走向恐怖主义的根本因素。 有关“传统智慧”性恐怖主义威胁认知的各种研究路径虽然使用了不同的理论元素,但是却有着相似的分析逻辑:伊斯兰或穆斯林身份背景被认为是个体走上恐怖道路的最本质原因,恐怖分子“成因”是很难甚至无法改变的,因此,应对恐怖主义和恐怖分子,偏重武力打击的模式具有一定的“合理性”。

(二)“反恐怖主义激进化”阶段:“本土恐怖主义”

到了2004年左右,恐怖主义治理“传统智慧”开始显现出极大的局限性。首先,美国在伊拉克取得“军事成功”之后却又陷入持续的血腥反叛乱战斗的泥潭,全球恐怖主义从“基地”组织金字塔式的“恐怖国际企业”向“地方化”(Localization)转型,形成全球性“九头蛇”态势。美国主导的全球反恐战争进入进退两难的境地,单纯的以暴制暴手段无法确保持续稳定的效果。其次,以2004年爆发的马德里恐怖袭击以及次年伦敦“七七”恐怖爆炸案为标志,西方历史上第一次出现由本国的穆斯林组织策划和实施的大规模恐怖袭击。 随着“本土恐怖主义”(Home-Grown Terrorism)袭击事件在西方世界的频发,并逐渐成为西方恐怖威胁的主要形态,“本土恐怖主义”取代“传统智慧”成为新的威胁认知,以针对本国公民的软性预防和改造措施取代针对域外问题的单纯暴力手段,恐怖主义治理进入第二阶段,即“反激进化”阶段。

作为一个描述性定义,“本土恐怖主义”具有两层核心含义:其一,恐怖事件的策划和实施者成长和生活在西方,或至少与西方社会有密切联系;其二,这些个体(或小型团伙)可能受域外因素刺激或外部极端意识形态煽动,但他们在行动与诉求方面保留较为强烈和完整的本土性,甚至可以在没有境外组织直接命令的情况下行事。 “本土恐怖主义”概念一经提出,立即进入西方各国恐怖主义治理政策话语,恐怖威胁的“本土性”成为2004年以后西方关于恐怖主义威胁认知的核心。

“本土恐怖主义”从何而来?为什么生活在同样社区、接受过相似教育的年轻人,有的走上恐怖主义道路而有的则没有成为恐怖分子?一般认为,那些处于社会孤立状态、身份寻求(Identity Seeking)和政治不满的年轻人尤其是移民后裔,会存在朝向极端主义的“认知开放”(Cognitive Opening),即在某一触发事件影响下开始寻找另一种生活方式或思想,走上恐怖道路。 这一过程,就是“恐怖主义激进化”。 恐怖主义治理相应地应是包含三个方面的“反激进化”工作:第一,以个体在行为和思想上与主流社会融合的程度,取代“全球反恐战争”阶段的宗教异质性文化背景,作为判断其恐怖主义风险程度的核心指标,通过提升个体的社会融合度,从而在整体上消减国内恐怖主义威胁。第二,以个体或群体“风险指标”作为恐怖主义预防性工作的核心参照标准,实现针对性监控与保护性干预的有机衔接。第三,密切关注产生激进化所必需的“激进环境”,即个体周围容易滋生恐怖激进化风险的因素、在激进化出现后支持性甚至同谋性质的社会环境。 英国2005年推出“预防战略”后,西方主要国家均开始实施恐怖主义治理“反激进化”措施。据美国《国家反恐报告2008》统计,截至2009年3月,全球已有135个国家实施了不同程度的“反激进化”相关措施,“采取一定程度的‘软性’措施来预防、干预本国穆斯林投身恐怖活动,已经在某种程度上成为一种共识”。

“反激进化”阶段恐怖主义威胁认知相关研究,主要为本土恐怖分子的激进化过程提供实证研究,关注个体特征、组织动力以及导致激进化产生的背景性或环境性因素, 有两个方面的研究偏好。一派学者较侧重关注恐怖分子个体,强调个体产生不满心理进而走上恐怖主义“激进化”的本质原因并非其独特的宗教文化背景,而在于个体乃至其所处群体与主流社会的疏离感。如埃里克·埃里克森(Erik Erikson)的认同理论认为,年轻人处于一个需要外部思想或意识形态帮助其进行认同构建的阶段,加入恐怖激进组织于他而言是一种有效的“认同稳定器”(Identity Stabilizer)。 另一派学者则强调不应该片面追问个体的本质性特征,而以社会运动以及组织为恐怖主义产生过程的主要考察对象。较为典型的研究路径有三种。一是罗伯特·怀特(Robert White)提出的资源动员理论(Resources Mobilization Theory),强调个体走上恐怖主义道路的激进化过程是由其所处的社会网络推动的,教堂、学校、慈善机构等社会网络和中观组织在言说和传播不满、刺激个体从不满转变为政治行为的过程当中发挥了关键作用。 二是沃尔特·赖克(Walter Reich)提出的组织进程路径(Group Process Approaches),主要关注某一特定的社会进程如何通过身份认同替换、同侪压力等手段引领“正常”的人去做一些极端或出格的事情。 这两派研究虽有不同的侧重点,但在政策阐释方面呈现较强的互补性,共同落脚于强调塑造能够提升个体社会融合程度的社会环境。 三是侧重对英国“渠道”(Channel)、荷兰和丹麦的“信息屋”(Information House)等具体“反激进化”项目进行政策分析,在关注这些项目从组织的角度对激进化过程进行“预防”的同时,强调项目对个体进入激进化过程之后进行“干预”,也就是“反激进化”项目中的“去激进化”(De-Radicalization)措施。

(三)“反恐怖主义极端化”阶段:“极端意识形态”

事实上,在“反激进化”成为西方恐怖主义治理主流的同一时期(2005年前后),伴随着“全球反恐战争”进入阶段性停滞期,特别是西方世界开始频发“本土恐怖主义”事件,恐怖主义治理政策与研究领域也涌现出大量探讨极端意识形态与个体极端化的成果。

“反激进化”与“反极端化”有本质的区别,从不同的角度回答恐怖主义治理问题:反激进化旨在探讨“为什么相同的人会做出不同的选择”,研究相似成长和生活环境下的人基于什么样的个体不满与社会疏离,走上恐怖激进化的道路;反极端化回答的是“为什么不同的人会做出相同的选择”,试图探寻使背景不同、性别不同、国籍不同的人共同信奉某个极端主义,甚至加入同一个极端组织(如“基地”组织或“伊斯兰国”)的原因。考察角度的差异,带来了“反极端化”与“反激进化”迥异的恐怖威胁认知。“反极端化”认为“反激进化”工作在短期内摊子铺得太大,试图实现太多且过于长远的目标,恐怖主义治理应该注重即时成效,应针对个体由正常人走向恐怖分子的转变过程,抓住个体从接受某种极端主义思想到实现极端化这个最关键的环节集中发力。基于这种威胁认知,恐怖主义治理“反极端化”路径强调以反击极端主义叙事、预防和中断极端化进程为中心的反极端化和去极端化工作。

2005年,美国首先在全球反恐层面使用“打击暴力极端主义斗争”,以意识形态的反叙事(Counter-Narrative)取代了之前的“全球反恐战争”,此后进一步明确提出“反暴力极端主义”。 但在当时,“反极端化”并没有被细化为具体的政策,真正赋予反极端化工作以国内治理政策意义是在2010年前后,主要是英国、荷兰、法国等欧洲国家对原先较为宽泛的、注重社会融合的“反激进化”措施进行收缩,集中于打击极端主义、遏制极端化工作。 一方面,反恐中的社会融合工作交由其他机构负责,“反极端化”的工作则集中打击和封堵宗教极端主义;另一方面,实施路径从此前“反激进化”阶段试图通过压制及缓和社会不满的产生来遏制恐怖主义,转而强调在个体接受极端思想影响后的有效介入与改造。2014年左右,西方主要国家进一步在既有“反极端化”工作基础上,制定了专门的“反极端化”国家战略,或对原有《反恐法》进行大幅调整。截至2021年,西方已有29个国家、地区或区域组织制定并实施反极端化战略。 在一定意义上,经过十年的发展,以极端意识形态为恐怖主义治理对象,并据此完善治理的内容和方式,已经成为当前西方恐怖主义治理威胁认知和政策实践的一个共识;主要以欧洲国家为代表的“国内反极端化”模式,已经取代“全球反恐战争”时期的国际反极端模式以及2004~2010年期间的“反激进化”模式,成为当前西方恐怖主义治理的主流路径。

这一时期的威胁认知理论研究的核心问题,也相应地从前两个阶段“为什么同一类风险个体会有不同的选择”,转变为“为什么不同的人会加入同一个极端组织、实现相似的极端化”。昆坦·威克托罗维茨(Quintan Wiktorowicz)等提出的架构理论(Framing Theory),是关于“反极端化”时期恐怖主义威胁认知的代表性成果。2002年,在伦敦对伊斯兰极端主义组织“侨民”(Al-Muhajiroun)进行田野调查的过程中,威克托罗维茨就提出疑惑,“为什么数以千计的英国年轻人被吸引加入激进伊斯兰主义运动在英国的分支组织”,即个体是如何形成一种“共同的极端或恐怖特质”。他据此提出“认知开放”和“框架校准”(Frame Alignment)概念,认为个体会因为主观的精神痛苦、被歧视的经历、政治压迫、对于自己身份认同的迷惑,或是极端组织招募者的蛊惑劝说,而在利益、价值、信仰等方面形成一致性。极端思想是影响社会经济背景不一、人生经历不同的个体参与恐怖活动的核心变量,因此应当成为恐怖主义治理的最主要打击和遏制对象。

九一一事件以来,西方恐怖主义治理的三个发展阶段,较为清晰地展示了一幅恐怖治理威胁认知与治理政策直接关联性的图谱,这种关联在很大程度上规范了当代恐怖主义研究的基本语境与核心议题。回答“敌人是谁”这一问题,是理解治理政策的第一步,因此,既有恐怖主义研究和反恐政策研究成果正是选择了从威胁认知角度入手,理解政策制定的逻辑、治理政策的侧重方面与前后变化。既有研究揭示了威胁认知与政策有效性之间的重要关联性,但是对于认知和有效性的解释并不充分,仅仅停留在“威胁认知是否正确”的浅层次讨论,并没有说明威胁认知在哪些方面、何种程度上限定了政策的有效性。

关于恐怖主义治理中威胁认知的变化,上述研究在事实上预设了两个前提:其一,后一阶段的威胁认知和相应的治理优于前一阶段;其二,后一阶段的威胁认知和相应的治理是对前一阶段的全面取代,即相较于“全球反恐战争”,“反激进化”提出了更合理的威胁认知,且全面淘汰了“全球反恐战争”阶段的反恐治理,而“反极端化”则进一步取代了“反激进化”的威胁认知和反恐治理。但从三个阶段的威胁认知与政策变化的现实发展来看,这两个默认前提恰恰是最需要论证而缺乏论证的。首先,西方恐怖主义治理之所以出现阶段性的转变,不是由于原有威胁认知因不合理而被抛弃,也不仅仅是原有政策出现了效率不高的问题,而更多是因为出现了政府难以承受的附带效应或过高的政策成本(如全球反恐暴力手段不能用于本国民众、“反激进化”工作成本过高)等问题, 以及本土恐怖主义和极端意识形态的国际蔓延等恐怖主义新发展,导致原有威胁认知存在明显的不适应等新问题,政府迫于公众的压力,不得不调整恐怖主义治理政策。 其次,三个阶段的恐怖主义治理在威胁认知方面存在反复与重叠,前一阶段的威胁认知不仅没有被全部否弃,甚至还频繁出现在后一阶段的治理思路之中。如美国国防部基金会2009年发布的报告《英国和美国的本土恐怖分子:对于激进化过程的实证分析》,总结了恐怖分子的六项“普遍性指标”,其中五项依然秉持“传统智慧”威胁认知,认为恐怖分子的产生与异质性宗教文化相关:接受对于伊斯兰教墨守成规的解读;只信任一个在思想上非常死板的宗教权威组织;认为西方世界与伊斯兰世界之间存在不可调和的对立关系;对于宗教偏离现象的容忍度非常低;试图向他人强加宗教信仰。

以上情况表明,不同的威胁认知及相应的政策之间并不是完全排斥与隔绝的,这就给政策效果评估带来一系列悬而未决的难题:原有的威胁认知与治理措施到底存在什么样的内在问题?原来的问题再度出现时,新的威胁认知与政策能不能解决上一阶段的威胁挑战?更准确地说,基于某一威胁认知,各阶段治理措施试图实现什么样的目标?哪些目标又是注定实现不了的?针对这些问题,下文尝试考察两个方面的内容:其一,威胁认知限定的政策目标区间,需要探讨它如何通过影响目标设定,给治理政策的有效性发挥带来哪些正面或负面影响;其二,威胁认知限定的政策路径区间,需要辨明基于某个特定的威胁认知,政策的执行将被限定在哪些特定的路径之上。

二 威胁认知与恐怖主义治理政策目标

政策目标设定是限定政策效果的最重要因素:一项治理政策试图实现哪些目标,划定了此项政策最终能够实现治理效果的基本范围,也是外部研究评估政策效果的基本对照。对于恐怖主义治理而言,政策的治理目标设定是由威胁认知直接决定的。鉴于恐怖主义治理本质上是一种安全治理,其治理目标就是要实现对某一特定的“威胁认知”或“恐怖安全问题”对象的安全治理,实现有效的预防、打击,或至少压制在可控范围之内。当前多数研究都集中于某一威胁认知是否与恐怖主义当代发展的现实相符,但却忽视了一个重要过程,即威胁认知所选定的对象或议题是怎么变成安全议题的?“安全化”研究的大量成果表明,选择不适宜“安全化”或超出当下治理能力范围的议题和对象,会对安全治理的效力带来影响。 那么就需要追问,九一一事件后,西方恐怖主义治理威胁认知选择将某个议题变成安全议题——不论它是否正确——这个做法本身会带来恐怖主义治理目标及目标实现方面的哪些制约,进而限制恐怖主义治理的效力?

在九一一事件后恐怖威胁迅速发展变化的情况下,“安全化”是考察恐怖主义治理选择了什么样的“敌人”或治理对象需要首先厘清的问题,也是进一步探索反恐治理面临的具体困境和解决方案的关键。 九一一事件以来,西方恐怖主义治理的三个发展阶段,主要体现为威胁认知和治理政策的对象发生了两次变化,其核心在于伊斯兰教或穆斯林群体到底是否构成恐怖主义治理意义上的安全问题;两次变化所体现出的从“文化安全化”逐渐转向“族群安全化”和“思想安全化”的发展趋势,带来恐怖主义治理对象的转移。这是考察当代西方恐怖主义治理效果的第一个维度。

(一)政策目标变化:“文化安全化”—“族群安全化”—“思想安全化”

从威胁认知决定治理目标的角度看,“全球反恐战争”“反激进化”“反极端化”三个阶段,分别选择了文化因素、族群因素、思想因素为各阶段恐怖主义威胁认知的核心。与之对应,三阶段恐怖主义治理需要处理的首要问题,就是将这三方面因素“安全化”,纳入恐怖主义治理议程,设定为合理的治理目标对象。

具体而言,“全球反恐战争”阶段的反恐“传统智慧”实质是一个“文化安全化”的过程,即认为在伊斯兰文化和西方文化之间存在固有的难以调和的冲突,因而所有穆斯林“都无法接受西方自由民主制度和生活方式”,西方国家内部的伊斯兰文化构成对“传统价值观”的威胁。 这样一种“文化安全化”叙事在九一一事件后迅速成为西方各国公共政治话语的重要组成部分,一些政策制定者甚至将这些原则视为对恐怖主义进行分析与政策应对的基础。曾任英国社群与地方政府大臣的黑兹尔·布利尔斯(Hazel Blears)称,“共同的价值观和信仰”既是英国社会的基石,也是“抵御”那些支持和煽动对英国国家利益构成威胁的“伊斯兰暴力行为”的关键,恐怖主义的产生,就根源于不接受这种“共同的价值观和信仰”。

“传统智慧”所强调的“文化安全化”“固化文化身份”叙事,也会隐藏于一些较为中正的政治表达之中。如2003年,时任法国内政部部长尼古拉·萨科齐强调了强化伊斯兰文化身份的必要性,“否认穆斯林的文化和宗教身份认同将会带来灾难性的后果,一种被否认的身份认同,就是一个会激化的身份认同”。 这一旨在尊重文化多样性的表述本身并无不妥,但在“传统智慧”恐怖主义治理逻辑下,很容易被等同于安全意义上的文化相对主义,即认为这种固定文化身份是由所谓的穆斯林对于历史认识的一致性,以及无法应对当前自由宗教思想的挑战所决定的,且会带来安全问题。九一一事件之后,大量欧洲政治家、知识分子和知名公众人物都公开表达了这个立场。

也正是从威胁认知“安全化”的角度,可以发现“反激进化”与“全球反恐战争”在政策目标方面的相似性。2004年之后,欧洲国家陆续实施“反恐怖主义激进化”措施,其初衷是针对“传统智慧”提出反“文化主义”(Culturalist)的替代认知与替代措施,不再因异质性宗教文化背景而认定某些个体“生来就是恐怖分子”,更不会假定恐怖分子“一朝走上恐怖道路就永远不会改变”。相反,这个阶段的恐怖主义威胁认知强调在个体最终迈过恐怖主义红线之前存在着一个“激进化”过程,这个过程是个体或群体社会融合不足、社会边缘化怨恨情绪的副产品,因而是可以预防和中断的。 如果说第一阶段“文化安全化”以某种特定异质性文化宗教背景为界定“嫌疑人”的标准,那么,“反激进化”阶段的群体安全化则是以“社会融合不足、长期隔绝于主流社会并处于政治经济社会边缘地位”为标准,更大程度上是一种针对国内少数民族和社群的“族群安全化”,以提升族群整体社会融合程度、实现群体内部有效思想管控为主要目标。在这个意义上,“反激进化”实现了作为一种多族群社会治理政策思路的多元文化主义(通过确保不同文化或族裔群体权利的方式来实现社会多元和谐共存)与国家安全治理思路(认为社会融合不足是构成恐怖主义激进化的根本原因)之间的逻辑对接,形成了一个服务于国家安全治理、特别是恐怖主义治理的多元文化主义安全政策思路。

然而,在具体政策实践中,“反激进化”基于“本土恐怖主义”的现实判断而保留了与“传统智慧”相似的群体设定。“反激进化”虽然反对将宗教文化背景视为恐怖主义产生的原因,但是仍然主要将从一代、二代乃至三代穆斯林移民的激进化中产生的“本土恐怖主义”视为欧洲的主要安全威胁,在现实政策实践中,很容易滑向针对某一特定宗教文化群体的“族群安全化”。

2010年左右,“伊斯兰国”的兴起带来西方世界“本土恐怖主义”的新形态。区别于“基地”组织时代国际恐怖主义“金字塔”式的领导层级体系,“伊斯兰国”更多采取大量但分散的极端意识形态网络宣传,致使西方的伊斯兰主义恐怖主义开始向“无领导人抵抗运动”(Leaderless Resistance)方向发展,即西方国家内部的恐怖分子不再如“基地”组织时代那样,需要接受来自某一国际恐怖组织的直接行动指令,而是在宽泛地接纳某一种极端意识形态的基础上“自我组织”(Self-Organized)或“自我承认”(Self-Recognized)。 面对新类型的本土恐怖分子,西方恐怖主义治理进入第三阶段,即“反极端化”阶段,将极端意识形态而非某一特定人群作为恐怖主义治理对象。这一阶段恐怖主义治理的威胁认知更多针对极端思想,可以被视为政策对象方面的“思想安全化”。

针对极端思想这一特定威胁认知,“反极端化”阶段西方恐怖主义治理主要措施也相应转向预防极端主义意识形态的产生与蔓延。具体政策可分三类:第一,极端主义“反叙事”(Counter-Narrative)。如2011年,美国宣布将其反恐战略重心调整至打击极端意识形态之上,《美国国家反恐战略》(2011年)提出了4项指导原则, 其中一项就是构建一种“抵抗力文化”(Culture of Resilience)。 英国内政部在2016年向议会提交《制定反极端叙事策略,识别个体激进化的临界点》报告, 并于2017年12月获通过,该报告提出了12项针对恐怖主义激进化与极端化的政策建议。第二,设立去极端化改造中心。2016~2017年,法国政府在短期内设立了12所去极端化中心,对被逮捕的尚处于接触极端思想早期阶段的个体进行及时的介入与改造。第三,依赖主要社交媒体网络公司控制网络极端主义言论的传播。

(二)“安全化”政策目标演进与治理政策限度变化

恐怖主义治理在威胁认知设定过程中的“安全化”过程,是理解对象设定对治理政策目标乃至政策效果影响的重要因素。“安全化”是恐怖主义治理的前提。一方面,作为一种安全治理类型,恐怖主义治理需要有针对性地应对明确的安全问题,这一特定的目标指向性即构成恐怖主义威胁认知;另一方面,“安全化”关乎恐怖主义治理的“预防”本质要求。“安全化”旨在辨明安全挑战源于何处,并进行及时乃至先发制人的应对,这种“预防”是恐怖主义治理区别于一般安全治理的重要方面。但同时,“安全化”也会在一定程度上制约恐怖主义治理的有效性:恐怖治理对象的“安全化”甚至“恐怖嫌疑人化”,本身会带来负面效应;“安全化”对象的设定,可能会产生治理对象选择错误或缺乏现实可行性。

1. 治理对象“文化/族群安全化”的政策限度

“全球反恐阶段”与“反激进化”阶段,恐怖主义威胁认知的核心是围绕伊斯兰教和穆斯林群体,分别针对异质性文化和异质性文化群体的“安全化”。在“多元文化主义已死”的政治话语之下,西方各国被指责将原本用于社会多元文化群体治理的内部民族政策“安全化”为国家安全治理手段,以针对国内穆斯林群体的“反激进化”政策,从而应对本土极端化乃至恐怖主义问题带来的严重社会后果。

第一,安全政策特别是反恐政策方面的污名化。对于域外和跨国的伊斯兰极端主义恐怖主义的担忧,越来越多的措施影响到了国家民众的安全,模糊了国际政治和国内政治的界限。即便是在因倾向于保护公民绝对的自由权利的英国,事实上也通过了与法国和美国相似的相关立法。如2000年英国颁布的《恐怖主义法案》第44条,赋予了警察在其辖区内对任何人进行“截停搜身”(Stop and Search)的权力,而不管这个人是否被认为是恐怖活动嫌疑人。更糟糕的是,2005年,英国内政部对这项权力作出了进一步的规定:“作为对特定恐怖主义威胁的应对,(执法人员)可以在挑选需要截停搜身的人员时考虑此人的族裔因素。” 据统计,仅在2001~2003年,遭到“截停搜身”的人员中,亚裔上升了302%, 黑人上升了230%,白人则上升了118%。 而在2005年伦敦恐袭事件之后,亚裔遭到“截停搜身”的概率是白人的5倍。 政府官员往往不会把单个人针对穆斯林的暴力袭击归为恐怖事件,事实上,甚至几乎没有欧洲政府会搜集针对穆斯林暴力的数据,更不用说勤勉地对之提起诉讼。 乔治·摩根(George Morgan)将这种现象称为一种非官方的“仇恨准许”(Permission to Hate)。

第二,在常规政治实践,甚至在一些与恐怖主义不直接相关的政治措施中,常常以文化族群划界,出现了更多以伊斯兰或穆斯林为治理对象的“例外主义”。2009年,时任德国内政部部长沃尔夫冈·朔伊布勒(Wolfgang Schäuble)指出,“恐怖行为的实施者之所以在一开始会激进化,是因为他们觉得不被我们的社会所承认,而我们作为一个国家和一个社会,必须有所作为,不仅要反对和打击暴力与极端主义,还要增强一种归属感”。 从认同政治角度看,这一论点并没有问题,以增强归属感的方式增强认同感是必要的,但关键在于,当这种强化归属感的对象以文化群体划界,甚至制造出某个文化群体来进行保护和赋权时,结果只能是在事实上不断强化视伊斯兰和穆斯林为“西方中的他者”的观点。

在恐怖主义治理逐步向“反极端化”阶段转变的过程中,“截停搜身”与类似措施在各国陆续被叫停。2010年,欧洲人权法庭裁定英国的“截停搜身”做法为非法。欧洲各国也逐渐认识到,虽然反恐工作依赖于一个成功的社会融合战略,但是社会融合本身并不能实现前者的目标,采取混淆两者界限的“反激进化”战略,很可能两个方面的目标都实现不了。因此,“反激进化”战略与社会融合开始逐渐分离,前者越来越多地由警察系统来实施,后者则交由另外一些机构来负责。但是,九一一事件之后,穆斯林身份在一种安全化的语境中被建构出来,几乎先天地带有“受害人化”(Victimization)的影响,即便短期内暂停了一些不合理的硬性手段,但负面心理影响可能会长期存在。同时,这些政策在一定程度上还在继续,2012年《自由保护法案》(The Protection of Freedoms Act of 2012)正式废止了英国式的“截停搜身”,但仍允许在“非常有限和严格的条件之下”对无嫌疑对象的搜查和拘禁。 事实上,这种“非常有限的条件”非常难以把握,而且容易情绪化。

2. 治理对象“思想安全化”的政策限度

区别于前两个阶段针对某个具体人群的“文化安全化”与“族群安全化”,“反极端化”将极端思想及其传播视为恐怖主义治理需要应对的安全问题。在政策有效性的限定方面,“思想安全化”虽然不会带来人群“嫌疑人化”的问题,但是由于西方国家安全治理能力的有限性以及极端意识形态本身所具有的特点,一些问题的出现是必然的。

马努斯·米德拉斯基(Manus Midlarsky)指出,极端意识形态具有两个结构要素:内容和传播。 而在当前“反极端化”恐怖主义治理中,打击极端意识形态主要针对其内容要素,即极端分子引用的文本以及他们的价值观。较典型如2008年3月,英国政府发布的国家安全战略《英国国家安全:一个相互依存的世界的安全》强调打击极端主义意识形态。该战略提出要从五个方面入手打击极端主义思想:提供替代性信息;提出不同的观点;进行竞争性经典解读;为温和或主流的观点提供“空间”;帮助个体思考他们的宗教相关事项。该文件还提出了2008~2011年资助预算安排,继续用以支持更加温和的伊斯兰神学作为抵御伊斯兰极端主义思想的重要意识形态堡垒。

虽然西方国家反极端化国家战略与行动计划始终将“极端意识形态”的内容或叙事列为首要的打击对象,但在极端主义“反叙事”方面取得的进展非常有限。前文提及的英国议会于2017年底通过的《制定反极端叙事策略,识别个体激进化的临界点》,其实是欧洲第一份官方的“反叙事”指导文件。但在该报告提出的12项针对恐怖主义激进化与极端化的政策建议中,仅有一项有关“反叙事”的建议——“制定并传播替代性讯息”,而且除了两条空洞的口号,即“加强与穆斯林社群组织的合作”和“确保极端主义的每一条宣传都能够被更加深思熟虑的反叙事宣传所驳斥”,丝毫没有提及这个“更加深思熟虑的反叙事宣传”到底应该包括哪些内容。

在遏制极端思想的传播方面,西方恐怖主义治理也存在严重的能力欠缺。前文提及,法国在2016~2017年设立十余所去极端化中心,对早期极端分子进行人员隔离,但是这一项目在2018年已经被部分叫停。效仿法国做法的比利时虽然目前仍在继续,但其国家安全机构总负责人雅克·拉斯(Jaak Raes)在2017年就已经悲观表示,有迹象表明这种隔离做法基本没有作用。 真正要做到有效去极端化,需要拥有数量庞大、真正了解极端主义问题的一线队伍。作为现代世俗国家,当代西方国家不管是在制定有效极端主义“反叙事”方面,还是一线去极端化队伍建设方面,都没有太多的准备与基础。

仅剩的一项选择就是与社交媒体公司和网络视频公司合作,严格监管网络内容,遏制网络极端思想的传播。这种做法已经得到了包括英国、法国、美国等主要西方国家领导人的公开支持,但这种做法到底有多少效果,尚不得而知。2019年上半年,脸书(Facebook)公司声称,2019年就移除了1 900万份恐怖主义相关动态,并做到在上传后一个小时内移除了83%的已知恐怖主义内容。优兔(YouTube)同时期也宣称移除了超过800万个视频。然而,据“反极端化项目”(CEP)研究团队2018年关于优兔的一份研究显示,在3个月时间内,有至少1 348个“伊斯兰国”相关视频被上传到优兔上,点击量达到163 000次;其中91%的视频被上传不止一次,76%的视频在两个小时内被优兔平台移除,但仍然获得了14 801次观看量;这1 348个“伊斯兰国”相关视频是由278个优兔账号上传的,其中一个就上传了50个视频;即便在上传视频因含有暴力内容而被移除之后,这些账号中的60%还能使用。这些因上传和删除之间的时间间隔带来的迅速传播问题、多频次多账号上传问题,在2019年脸书等公司发布的报告中,并没有显示得到解决。换言之,包括优兔在内的大型社交媒体公司所采取的人工和电脑筛查相结合的做法,可能并没有有效地缓和其平台上的仇恨言论情况。

伴随着“伊斯兰国”在战场上的败亡,该组织在社交媒体上的宣传大幅减弱,已经呈现出回报递减的趋势。这是一个恐怖主义治理的利好消息,但同时也意味着通过社交媒体公司遏制极端主义传播也到了回报递减的阶段,需要寻找新的方式。 另外,向脸书、推特和谷歌等公司与平台提出更多要求并不能解决问题。为了学会如何开车冲撞行人的恐怖分子并不需要关注推特,完全可以从主流新闻中了解到相关细节。因此,制造全面的信息封锁也许是一种既不可取、也无意义的做法。

三 威胁认知与恐怖主义治理政策路径

政策路径是限定政策效果的另一项重要因素:一项治理工作选择什么样的政策实施路径,决定了它能否实现既定的治理目标,这是外部研究评估此项措施能力的基本考察对象。恐怖主义治理的政策路径在很大程度上也是由威胁认知所决定的。九一一事件之后,西方恐怖主义治理的三阶段发展,也可以被理解为与威胁认知两次重大变化相适应的政策路径调整。威胁认知从“传统智慧”到“本土恐怖主义”“极端意识形态”,治理的政策路径呈现出从“群体化”路径不断向“个体化”路径发展的趋势,并延续至今。这一政策路径的发展,对恐怖主义治理效力的发挥带来哪些影响?这是考察当代西方恐怖主义治理效果的第二个维度。

(一)政策路径变化:从群体化到个体与群体兼重再到个体化

九一一事件之后,关于恐怖分子个人特征的研究被视为“为恐怖主义寻找合理性依据”而被搁置,恐怖主义治理路径采取了对伊斯兰文化群体实行文化和安全区隔的群体化政策路径。 因为“传统智慧”下“文化安全化”的核心不仅在于认定伊斯兰为一个同质性的意识形态,更重要的是为这一文化赋予群体具象,认定穆斯林是一个同质性的群体。以凯南·马利克(Kenan Malik)为代表的一批学者基于欧洲情况,甚至提出正是在九一一事件之后反恐“传统智慧”的威胁认知背景下,一个之前从未出现的“欧洲穆斯林”安全概念被构建出来。 因为直至20世纪80年代末期,还很少有前往欧洲的穆斯林移民会将自己视为属于这样一个群体。 不管马利克等学者关于“欧洲穆斯林”群体概念构建的观点是否属实,但他们至少指出一个重要的现象,即在九一一事件后,伴随着伊斯兰和穆斯林被认定为一个在反恐意义上存在问题的同质性文化和同质性群体,一种基于文化区隔的穆斯林群体性安全认知被保留了下来,在很多情况下成为一个不便明言、但心照不宣的政策实施路径。

恐怖主义治理的政策在“反激进化”阶段进入个体路径,得益于这一阶段“本土恐怖主义”威胁认知的提出,重启了探讨“恐怖分子个人特征”这一可能对于恐怖主义治理最重要、也最难回答的问题。“本土恐怖主义”威胁认知提出,那些处于社会孤立状态、身份寻求和政治不满状态中的年轻人,尤其是移民后裔,会经历一个朝向恐怖极端主义的“认知开放”,即在某一触发事件影响下开始寻找另一种生活方式或思想,走上恐怖道路。 与之相对应,恐怖主义治理从“全球反恐战争”的文化群体路径转向个体路径:其一,以个体在行为和思想上与主流社会融合的程度为判断其恐怖主义严重程度的核心指标;其二,将对于“风险指标”的监控和对于“风险个体”的保护性干预相结合;其三,通过提升个体的社会融合消减恐怖主义威胁。

同时,从政策实施路径的角度看,“本土恐怖主义”威胁认知超越了之前的“传统智慧”威胁认知,即强调恐怖主义治理不仅需要关注“风险个体”的特质,而且也应该关注个体所身处的场所或环境。马克·塞奇曼(Marc Sageman)指出,“全球反恐战争”阶段宏观的、以穆斯林群体为核心的恐怖主义治理路径,忽视了个体激进化产生所必需的中观层次“激进环境”。这类“激进环境”或“风险场所”,可能是学校、互联网、宗教场所、医疗服务机构、监狱和少年犯监管系统以及慈善机构,但更多情况下却被视为地方性穆斯林社群。

伴随着“反极端化”阶段恐怖主义治理将“极端意识形态”设置为新的威胁认知,政策路径方面也出现了相应的调整。这一时期,欧洲各国政府收缩“反激进化”政策,特别是群体性社会融合工作被剥离,恐怖主义治理专司“反极端化”工作,集中于打击和封堵宗教极端主义。虽然区别于前两个阶段针对某一特定对象人群的“安全化”,“反极端化”阶段恐怖主义治理的威胁认知更多针对极端思想,在“恐怖主义预防”方面放弃了个体或群体路径,但在“恐怖主义干预”工作中依然保留了个体项目。针对已知的存在极端倾向的“风险个体”,这一阶段“干预”工作目标不是通过提升个体社会融合程度来实现“反激进化”,而是采取思想改造实现“反极端化”,或更准确地说是“去极端化”,以中断个体最终跨过恐怖红线的进程。

(二)“群体化”与“个体化”政策路径的限度

九一一事件以来,西方恐怖主义治理的政策路径经历“全球反恐阶段”的群体化路径、“反激进化”阶段的群体与个体并行路径,并最终发展为“反极端化”阶段的个体化政策路径。当前,恐怖主义治理采取个体化政策路径,虽然避免了群体化路径负面影响的继续恶化,但是也存在一系列问题:一方面,原有群体化路径所试图解决的问题、带来的影响并没有得到有效解决;另一方面,个体化政策路径本身也对治理政策产生了负面影响,甚至可能会将恐怖主义治理引向错误的方向。

1. “群体化”政策路径的限度

当代西方恐怖主义治理的群体化政策路径,将原本用于社会多元文化群体治理的内部民族政策“安全化”为国家安全治理手段。这种文化群体整体安全化的做法,可能正在制造出一个反恐意义上的穆斯林“嫌疑群体”,甚至在一些与恐怖主义不直接相关的常规政治实践中都会出现穆斯林的“例外主义”。“群体化”政策路径的限度主要体现为,多元文化主义式的群体治理政策无法解决恐怖主义问题。 最主要的原因在于,将穆斯林视为整体,并进而依赖(多元文化主义式的)社群“代理人”治理手段,不仅忽视了群体内部的差异性,而且存在选择错误的“代理人”以恶化群体内部安全形势的风险。“反激进化”借鉴多元文化主义政策中出于社会治理目的的文化群体划分,不仅将这种划分直接转换为安全管控对象遴选手段,还把多元文化主义政策所倚重的社群“代理人”治理传统,带入针对特定少数群体的意识形态管控,将其社会治理责任和义务转包给了少数群体领袖或重要的地方穆斯林社群组织,试图将某些特定的社群组织和社群领导人作为中间人,通过他们建立起国家和少数群体之间的沟通,实现社群内部“自治式”的“反激进化”工作。 但是,一旦完全依赖社群的自我管控和“代理人”治理,那么选择哪些、什么样的穆斯林社群组织与之合作就是不可控的。事实上,能够进入“代理人”候选名单并拥有较大地方影响力的伊斯兰组织,其中有相当一部分并不温和。 同时,有学者更深入地指出,西方恐怖主义治理一方面强调以实现更加普遍的社群团结(Community Cohesion)为恐怖主义治理的目标,避免扩大文化层面的族裔隔离;另一方面却始终在坚持资助特定族裔群体机构、而非更普遍性的促进族群团结项目,这在逻辑上就是对立的。

恐怖主义治理“群体化”政策路径的限度,还在于整体性提升群体性社会融合工作的成本过高。2010年左右,西方恐怖主义治理“反激进化”政策开始收缩,社会融合工作交由非反恐机构负责,原因之一就在于“反激进化”群体性社会融合工作成本过高,且无法取得可量化的短期效果。同时,2010年前后,欧洲普遍遭遇金融危机而削减社会融合相关工作的预算,这一情况在英国和荷兰尤其显著。2014年前后出现的欧洲难民危机大大增加了社会融合工作的复杂程度和工作量。这更让西方国家意识到,且不论能否实现恐怖主义治理目标,强化社会融合所带来的成本就已经是各国政府无法承受的。这也就不难理解为什么正是在2014年之后,西方特别是欧洲主要国家均开始制定专门的“反极端化”国家战略,或对原有反恐法进行大幅调整。各国对于恐怖主义治理的“群体化”路径成本的现实考量,显然是这一时期恐怖主义治理路径实现集中性转变的直接原因。

2. 治理对象“个体化”的政策限度

作为对群体性政策路径的补充,个体化路径在“反激进化”阶段就已经被认为是整个恐怖主义治理工作中效果最好的部分。因为相对于群体化政策路径,恐怖主义治理的政策实施过程中强调个体的对象指向性,相对更容易进行评估。恐怖主义治理很难对群体化社会融合或思想改造等方面措施的有效性进行评估,甚至对其必要性大多只能进行理论层面的推论。相比而言,对于诸如英国“渠道”、荷兰和丹麦的“信息屋”等以个体为工作对象的项目的评估则要容易得多。但是,个体路径是不是最有效的恐怖主义治理政策路径,学术界存在很大争议。马克·塞奇曼在《透视恐怖主义网络》一书中,就专门讨论了恐怖主义治理个体路径存在的五个问题:忽视恐怖主义威胁全景;错误地假定恐怖分子与正常人之间存在本质的、静态的差异;忽视导致个体走上恐怖主义道路的情境因素;错误地假定人们真的理解他们为什么要做他们正在做的事情;无法解释恐怖分子与那些可能但并未成为恐怖分子的个体之间的区别。

塞奇曼的观点对于从源头上分析恐怖主义治理个体化政策路径的合理性与可行性具有参考价值。最重要的一点在于,如果只关注恐怖分子个体,将无法得知恐怖主义的问题到底有多严重、范围有多广。在此基础上制定的个体政策路径,也将不可能解决一些恐怖主义治理的本质问题:如果不知道国内人口中恐怖分子的比例是多少、规模有多大,没有一个基准线,就不能正确估量恐怖威胁的程度,难以了解这场与恐怖主义的战争到底谁赢谁输,也无法正确评估治理的效果。

个体化政策路径事实上可以被认为是一种放弃了恐怖主义威胁认知探究的妥协性做法。恐怖主义治理政策路径的“个体化”发展态势,在一定意义上也可以理解为当前西方恐怖主义治理越来越放弃追问“敌人是谁”,放弃了事先的“预防”,而逐渐满足于事件发生后的“露头就打”与针对恐怖分子的事后“干预”或“改造”;“反极端化”被压缩为“去极端化”,恐怖主义治理被压缩为“等待事情发生”。何塞巴·祖莱卡(Joseba Zulaika)将这种因放弃威胁认知而带来的治理困境称为恐怖主义治理的“认识论困境”(Epistemological Crisis), 认为在当前恐怖主义治理研究与相关政策实践中,存在目标对象界定愈发不清晰的趋势。理查德·杰克逊(Richard Jackson)进一步在反极端化背景下讨论了这一“认识论困境”的政策表现和后果:其一,“坚持一种极端的预先性教条,认为针对‘未知’恐怖主义威胁,需要通过先发制人式的、也往往是暴力的行动来控制”;其二,“关于下一次恐怖袭击,接受一种绝对永恒的‘等待恐怖事件发生’的态度”。 即放弃个体层面的预防工作,代之以普遍的“先发制人”式暴力维稳措施,但对这种强力措施能否有效遏制极端化的产生并不抱太大希望。祖莱卡和杰克逊的观点值得西方及所有存在恐怖主义治理需求的国家反思。

四 结论

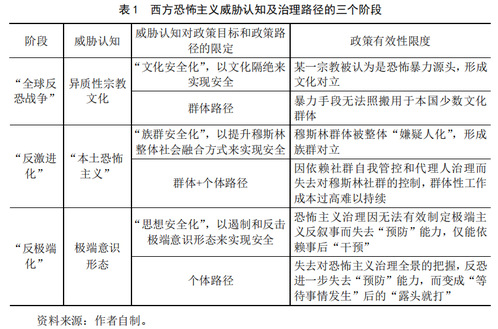

九一一事件以来,当代西方恐怖主义治理面临着“越反越恐”的政策困境,在可预见的未来,这一困境还将持续,因此,进行有效的政策评估成为当前恐怖主义治理的一项重要的理论和现实任务。围绕这一主题,本文基于二十年来西方关于恐怖主义威胁认知的阶段性变化,较为详尽地分析了不同的威胁认知对恐怖主义治理政策目标、实施路径和效果的影响(参见表1)。

基于前文论述,关于当代西方恐怖主义治理政策的有效性,可以得出三点初步结论:

第一,在不考虑威胁认知是否正确的情况下,仅从威胁认知与治理政策的关系角度出发,可以看出,“全球反恐阶段”无法实现它所设定的治理效果,而一定会因为将伊斯兰文化和穆斯林群体设立为反恐意义上的安全对立面,带来严重的群体性认同危机;“反激进化”阶段将穆斯林“嫌疑人化”,会进一步加剧前一阶段已经出现的群体性认同危机,同时在治理上又依赖其自我管控,失去对于地方穆斯林社群内部情况的了解与控制,不可能实现提升群体融合程度的治理目标,尽管个体项目因不涉及群体问题而可以取得一定的成效;“反极端化”阶段将进一步失去恐怖主义治理的“预防”能力,相关工作被限定为事后的“去极端化”干预,以及对于极端暴恐分子的“露头就打”。

第二,一些属于前一阶段的问题并没有被后一阶段的政策纳入试图解决的范畴,如不考虑其他变量影响,西方社会已然存在的一些问题将继续存在:主流文化与伊斯兰文化之间的对立关系;异质性宗教文化是恐怖暴力源头这一文化安全认知;穆斯林与主流社会的严重群体性认同危机;缺少对于地方穆斯林社群内部情况的了解。从最近几年情况看,极端右翼势力和伊斯兰极端主义在西方出现恶性循环,主流社会重新开始讨论伊斯兰宗教暴力问题等,一定程度上就是上述判断的佐证。

第三,在没有新的、更科学的威胁认知的情况下,“反极端化”阶段的政策能力有限性将会持续:恐怖主义治理因无法实现有效“预防”而过于依赖先发制人的武力;先发制人的武力对恐怖主义治理不会起到根本性的作用。

当前,恐怖主义依然处在不断的发展变化之中,正在给恐怖主义治理,特别是威胁认知提出新的挑战,西方乃至全球的恐怖主义治理又处于一个需要更新威胁认知的关头。这可能进一步影响西方恐怖主义的治理效果。例如,以车辆恐怖袭击、相互模仿和复仇为主要特征的“纯粹的恐怖”(Pure Terror), 已经开始在西方世界逐步取代由极端意识形态驱动的恐怖主义。当一种无意识形态的恐怖主义成为主流,将会对“反极端化”的威胁认知构成颠覆性挑战。西方恐怖主义治理问题的研究需要随着形势的发展而进一步深化。